第8期 科技日报社 2017年5月12日

第一届全国中小学生创•造大赛总决赛舆情专报

一、舆情综述

5月6日至7日,由科技日报社、中国发明协会、中国教育报共同主办的“第一届全国中小学生创•造大赛总决赛”在北京市中关村中学召开,大赛以“未来家园之变暖的挑战”为主题。大赛组委会主任、科技日报社副社长房汉廷发表致辞,科技部党组成员、科技日报社社长李平,大赛首席科学家、中科院院士秦大河出席颁奖仪式。科技日报、中国科技网、中国教育报作为主力信源对大赛进行全方位报道,央视新闻、人民日报、新华网、中新社、北京青年报、中国网、光明网等主流媒体齐上阵,腾讯、新浪、网易、搜狐、凤凰等新闻门户转发相关文章,引发舆论关注。

截至5月11日下午17时,通过对各平台涉第一届全国中小学生创•造大赛总决赛舆情进行监测,发现相关信息共计178条。其中,网页报道107篇,微博信息19条,微信文章33篇,论坛博客4篇,传统报刊6篇,新闻资讯客户端9篇。

媒体在关注赛事进行报道转载的同时,客观总结大赛为学生能力改善、老师教学、家长引导及社会参与等方面提供的诸多经验,全方位呈现本次大赛的诸多亮点,赞扬大赛传递出的“让科技更有意思、更有温度”的价值观。网民通过转评、点赞相关文章关注赛事,未见负面言论信息。

二、传播态势

(一)舆情走势:大赛官方公号预热赛事,科技日报、中国科技网、中国教育报合力宣传提升赛事影响力

从5月4日起,大赛官方微信公众号“壹点创造”先后分享八组亮点纷呈的入围优秀作品,推送文章《预告:全程直播!总决赛召开在即!想在家看大赛的请戳这里~》,并奉上了中国科技网的决赛直播链接,对活动进行预热,舆情在微信平台达到第一个峰值。

5月6日,大赛正式开始,中国科技网对总决赛进行全程直播,兼具时效性与观感性。5月7日,中国科技网刊文《第一届全国中小学生创•造大赛在京落下帷幕》。随后,中央及其他主流媒体跟踪报道,如北京青年报发文《百余学生搭帐篷“昼夜”竞技创客赛》,央视CCTV-13新闻频道《新闻直播间》栏目播出1分28秒的新闻《北京:创•造大赛 用科学方法解决难题》,进一步提升大赛的影响力,舆情热度渐渐上升。

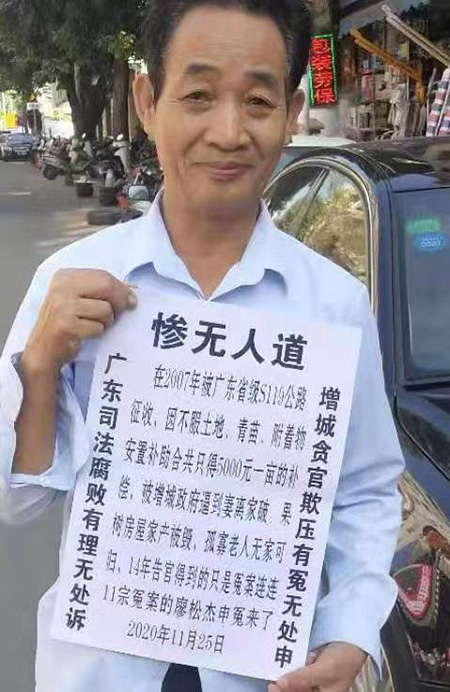

图1 央视新闻报道截图

5月8日,科技日报在头版和第三版分别刊文《第一届全国中小学生创•造大赛在京落下帷幕》、《当科学梦燃起 造梦者该做些什么——第一届全国中小学生创·造大赛侧记》,被人民网、中国网、新浪教育、中国教育新闻网等20多家媒体转发,引领舆情热度。

此外,中国教育报发文《培养温暖的创造者》强调大赛的题中之义,中国新闻网的《首届全国中小学生创·造大赛落幕 直面“未来家园变暖挑战”》也被媒体迅速转发报道,微博平台中@中国青年报、@中国科技网等发布相关博文,引发广泛关注,舆情热度在5月8日11时出现最大峰值。

此后,舆情热度逐渐回落。但一些媒体在后期对大赛进行深度解读,再次掀起了舆情的一个小高潮。5月10日,中国青年报发文《比赛不止眼前的分数,还有爱和成长》;5月11日,人民日报刊文《全国中小学生创·造大赛举行》引发新华网、人民网、光明网、中国青年网等媒体转发报道。

图2 舆情走势图

(二)平台传播分析:科技、教育类媒体为主力信源,主办方、协办方新媒体帐号联动传播

网站新闻是本轮舆情的主要传播平台,所占比例高达60%,科技、教育类媒体则为主力信息源,科技日报、中国科技网、中国教育报、中国教育新闻网发布源头新闻信息,引发新浪教育、扬州教育、中国科普网、北京科普之窗等众多媒体网站转发报道。

微信和微博信息占比量分别为19%和11%,大赛官方公号“壹点创造”,主办方“中国科技网”、“锐科技”、“科技早新闻”,协办方“爱创家”,科技类公号“科普大视野”等积极进行传播。

同时,传统报刊、客户端和论坛博客平台中也存在一定的传播量,如科技日报、中国教育报、北京青年报、人民日报等传统媒体刊载相关信息,客户端平台中ZAKER、一点资讯等推送相关报道,百度贴吧中“科技吧”也有少量信息。

图3 各平台传播分析图

(三)情感属性:舆论关注赛程与结果,普遍称赞活动有助于推动中小学科学教育实践

经对“第一届全国中小学生创•造大赛总决赛”相关舆情监测发现,舆论对本次大赛相当满意,情感属性正面信息占比高达97.22%,媒体和网民们普遍认为第一届中小学生创•造大赛有效补充了当前中小学生相关教育的不足,在引导学生关注社会问题的同时,让学生体会创造之乐,科技之趣。中性情感占比2.78%,源于部分主流媒体客观报道赛程,如中国科技网对总决赛的直播。未见相关负面信息。

图4情感属性分布

(四)热点聚焦:舆论关注来自全国各地的校园创客选手如何应对科考难题

热门主题词中,“学生”处于舆论中心,且“全国”、“中学”、“创客”等词也属于高频提及词,表明参赛者是一群来自全国十余省市的校园创客。此外,“科学”、“科技”、“科考”等关键词处于舆论提及高位,源于实际科考中的难题,化身成为大赛的“试题”。而“科技日报”、“中关村”作为大赛主办方、地点,也出现在热词图中。

图5热点词云图

三、媒体报道

“第一届全国中小学生创·造大赛总决赛”相关信息受到多家媒体关注,在报道层级和传播范围上实现了一定程度的跨越,不仅在主办方媒体中得到大力宣传,也借助央视新闻、新华网、人民日报、中国新闻网等央媒获得较高的曝光度。舆论对大赛的成果、意义、影响等都予以了高度肯定。

(一)剖析本次大赛为学生能力改善、老师教学、家长引导及社会参与等方面提供诸多经验并预留改善空间。

5月8日,科技日报刊发文章《当科学梦重新燃起 造梦者还该做些什么——记第一届全国中小学生创·造大赛》,认为本次决赛现场孩子们的答案精彩纷呈,但作品背后更值得深思的是这样一个大赛能为老师、学生及家长带来什么?中国学生需要什么样的科学教育?针对上述问题该文重点从三个方面进行了剖析:首先是学生通过本次大赛能关注社会问题,冲出教室找答案。其次是大赛让学生认识到团队协作的重要性。第三,部分老师和学生家长表示在中国当前应试教育背景下,像创·造大赛这样旨在推动科学教育的的活动应该进行大力推广和普及,让更多的学生能积极参与进来,激发他们的学习热情。

(二)总结本次大赛存在的亮点,认为搭建教育平台并重视教育功能是本届大赛的题中之义。

5月8日,《中国教育报》刊文《“培养温暖的创造者”——第一届全国中小学生创·造大赛观察》总结了本届全国中小学生创·造大赛决赛上呈现诸多亮点。首先是大赛试题极具开放性。参赛队伍只要成果达到赛题的要求即可通过考核,在此基础上,还可以自行给作品添加特色功能。另一大亮点就是大赛在特定环境引导学生场上磨合。“让选手们在一个相对真实的环境下开展比赛,使他们认识到世界本来就是不完美的,需要自己去适应变化、解决困难。”此外,本次大赛重视教育功能超过输赢本身。“促进教育公平、培养温暖的创造者是本次大赛要传递的重要价值观”。文章亦认为,搭建一个教育平台,重视教育功能,超过比赛输赢本身,这正是本届大赛的题中之义。

(三)点评大赛贵在倡导孩子们关注社会问题,学会思考探究和动手实践,并传递出“让科技更有意思、更有温度”的活动主旨

5月8日,中国新闻网文章《首届全国中小学生创·造大赛落幕 直面“未来家园变暖挑战”》中提及,大赛首席科学家、中科院院士秦大河在决赛现场表示,“孩子们的作品很有想象力,大家动了脑筋,群策群力”。文章称,本次大赛重在倡导孩子更加关注社会问题,学会想科学家一样思考探究,像工程师一样动手实践。让科技更有意思、更有温度。中青在线发文《我是创造者,未来我创造》也提到同样的观点。5月10日,中国青年报的文章《比赛不止眼前的分数,还有爱和成长》称,大赛让科技更有温度,也充满了人文关怀。

新浪教育的文章《让创造有意思 第一届全国中小学生创·造大赛落幕》援引江西科技学院附中刘勤老师的话称,这个比赛最大的特点就是强调学生的动手能力,全部都是现场制作,老师也不能指导,真正锻炼了学生解决问题的综合能力。

(四)称赞此次大赛让孩子享受发现之乐、创造之美。

5月6日,中国科技网的文章《创造之美的感慨》提到,试想若没有这样一次发现之旅,若不设这样一个发现平台,又怎能知道我们的孩子是如此优秀?文章称,大赛让孩子们享受发现之乐,创造之美,动手之快意。经过这样历练过的孩子,当然就更容易成为理论实践俱佳的未来担当者。

5月8日,中国科技网官方微博@中国科技网刊载头条文章《夜班编辑手记(11):赞的就是这个“造”字》认为,第一届全国中小学生创·造大赛最让编辑眼睛一亮的是一个“造”字。文章评论称,建设创新型国家,从娃娃做起,大国工匠从孩童时培养,一个勤于思考、勇于探索、亲力亲为、巧手如画的孩子是家庭之希望;一代既有崇高理想,又能从自己做起的青少年是国家之幸福;一个既能仰望星空,又能脚踏实地的勤劳民族,是什么艰难困苦都能战胜的。中国梦不是梦,是正在进行的伟大实践。

四、 网民反响

网民对本次活动评价和认可度颇高,以转发和点赞方式为主关注大赛,未见负面言论。 如5月6日@中国科技网发文“第一届全国中小学生创·造大赛总决赛进行时”获得网民转发3次,评论2条,点赞8次。

图6 网民互动示例

微信平台中,网民为参赛选手加油鼓劲的同时,关注参赛作品以及哪些参赛队伍最终能去极地科考,如网民“满天星”:看到孩子们忙碌的身影,加油,浙江壶小;网民“八千流”:这些是已经做出来了,还是只是创意?网民“微笑”:哪些队伍能去极地科考呀?此外,还有网民通过留言赞扬大赛锻炼了学生的实践能力,如网民“小董董”:大赛举办的挺不错的,锻炼了大家的能力。

五、舆情特点

(一)中央媒体触发信息跨圈层传播,活动主办方、协办方、参赛方多方联动宣传提升大赛影响力

央视CCTV-13新闻频道《新闻直播间》5月6日的报道《北京:创•造大赛 用科学方法解决难题》助推了舆情热度。中央媒体以自身的权威性和广泛受众,使得大赛相关信息跨圈层传播,受到网民广泛关注。

活动主办方媒体科技日报、中国科技网、中国教育报等作为主力信源大力宣传,引发众多主流媒体转载传播。活动官方微信“壹点创造”对大赛持续跟踪,其文章拥有一定的传播影响力。

此外,获奖学校发布相关喜报信息,进一部延伸大赛信息的传播触角。如郑州教育信息网的《中原区伊河路小学葡萄皮团队荣获第一届全国中小学生创·造大赛“最佳创意奖” 》、武义教育网《决战中关村 脑洞大大开》记壶山小学参加首届全国创造力大赛,安宁中学官网发文《用智慧点燃科技之光——安宁中学勇夺全国中小学生创造大赛桂冠》,微信公号“江科附中”、“石室双楠 ”、“郑州高新教育”、“郑州市第五十八中学”等均发布了相关学校比赛佳绩,增加了活动的信息曝光度,助力科学教育、创客教育发展。

(二)运用视频直播等新兴传播手段,迎合移动互联网时代场景化传播特征

活动官方微信“壹点创造”展示入围决赛的精彩作品、推送预热文章,并在文末奉上大赛直播链接;中国科技网对活动开幕式、比赛现场、颁奖典礼等进行实时直播,迎合人们快节奏的生活和在社交媒体上看新闻的特点,时效性与观感性兼具。

(三)故事性报道传递大赛理念,使科技兼具温度和趣味性

媒体在介绍决赛形式与主题,报道现场赛况的同时,援引出席活动的科学家的言论来强调大赛之义,如中国科技网的文章《第一届全国中小学生创•造大赛在京落下帷幕》、中国新闻网的《首届全国中小学生创·造大赛落幕 直面“未来家园变暖挑战”》。

科技日报的文章《当科学梦重新燃起 造梦者还该做些什么》、中国教育报的文章《“培养温暖的创造者”》、微信公号“北京市中关村中学”的《“话说”创·造大赛》则通过学生、教师的比赛故事和家长的话语等来传递有温度、有意思的大赛声音。