【侨报3月19日社论】经历了四五天的舆情喧嚣、事件反转,成都七中实验学校食安风波终于尘埃落定。结果大致如下:除粉条发霉外,学校其他送检食品均合格;900多名学生接受体检,未接到激素超标、咳血等情况报告,排除食源性疾病暴发;校长被解聘,学校董事会将依法重组;而最让人大跌眼镜的是,据公安机关通报,网传触目惊心的“发霉牛排”“硫磺鸡腿”“脏乱后厨”的照片,都系个别家长摆拍,目前已有三名家长涉寻衅滋事罪被警方调查。

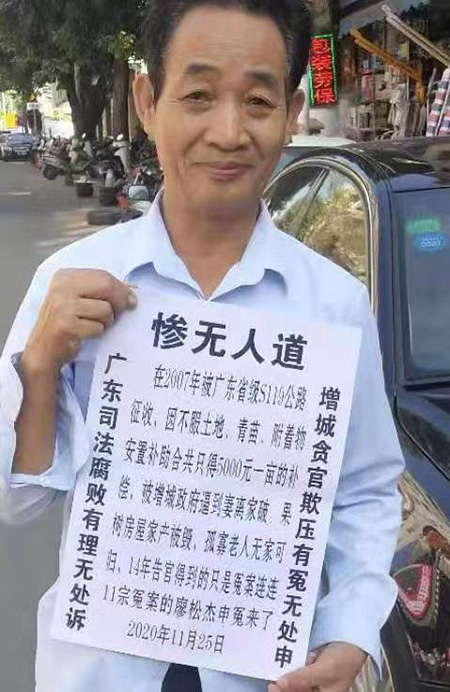

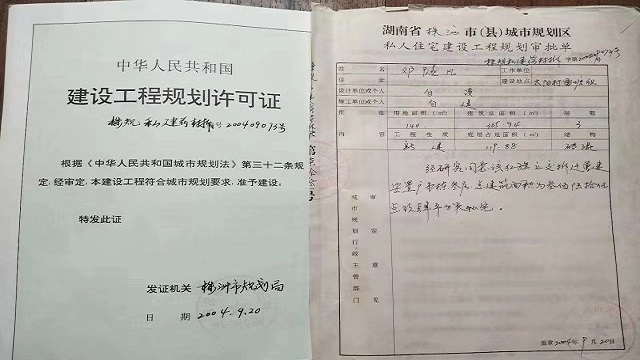

微博用户发帖称成都七中食堂食物变质。(图片来源:微博截图)

学校的一起食品安全事件,如何演变成一场沸沸扬扬的舆情危机,在全中国乃至海外都挑动眼球?个中原因,值得寻味和反思。

首先,民以食为天,食品安全无小事,尤其是涉及孩子,很容易引起群情激奋。去年10月,上海民办中芯学校被曝出给学生吃发霉的西红柿、长毛的洋葱,已经给公众埋下“民办学校食堂外包后问题重重”的阴影,因此,此次成都七中事件一经曝出,即被网民盖章认定为又一起严重的食安事件,迅速在网上传播。

其次,层出不穷的谣言导致成都七中事件持续发酵、不断扩大化。从家长卧底到家长维权跳楼,每一条都十分劲爆,抓牢眼球。而部分涉事家长“按闹分配”的思维模式,也对事件发展起到了推波助澜的作用。如果说在事情爆发后冲到学校与校方对峙、拦截食堂运货车还属于爱子心切、情有可原,那么故意摆拍、伪造食品严重发霉的假象,只为了“把事情闹大”则属于严重过界,涉嫌违法。此次警方的处置,对于信奉“按闹分配”的人是一个警示。

当然,除了以上两点,最重要的原因还是成都七中实验学校本身存在问题。一是送检食品中,150斤粉条变质发霉;二是,据报道,此次风波不是孤立事件,成都七中实验学校与学生家长之间积怨已久,从2018年9月就有学生陆续反映食堂问题,但问题却迟迟得不到解决,因此才导致此次矛盾大爆发。

换句话说,家长摆拍造假确实应该受到严惩和谴责,但我们决不能因此而忽视导致此事件爆发真正的“因”,那就是学校食堂的安全问题。

近年来,学校午餐成为社会公众关注的议题。根据中国教育部发布的统计数据,截至2017年年底,全国共有各级各类学校51.38万所,各级各类学历教育在校生2.7亿人。校园餐业成为社会刚需。

类似成都七中实验学校这样采取餐饮外包的学校大量存在,承包商为了利润最大化,难免会出现以次充好等问题,损害学生健康的事情或并非个案,几个月前的上海中芯学校即是一例。

目前,校园午餐普遍存在的问题有:在选取供餐商时,招投标环节不透明,缺少家长监督,部分学校订餐负责人和供餐商之间甚至存在权钱交易和腐败,为食安事件埋下祸根;午餐考核缺失,准入与退出机制不完善;校长陪餐制落实不到位等等。要想解决这些问题,除了相关部门加强监管,不定期抽样检查之外,当务之急是让家长参与决策和监督,发挥家长的监督作用,同时也增进家长对学校的了解。

试想,如果此次成都七中事件,家长平日如果有机会去学校食堂和后厨走一走、看一看,是不是能避免发霉的粉条?如果能亲口尝一下饭菜,他们对学校食堂的误解还会如此之深吗?等到事情闹得不可开交,才着手解决,其结果就是酿成舆情危机,得不偿失。(完)